2019년 방학을 이용해 잠깐 다녀오려고 했는데 코로나가 전세계로 퍼지면서 딸과 저는 뜻하지 않게 뉴질랜드 시골에서 길게 살게 되었습니다. 그날은 아이가 다니는 공립 중학교의 체육대회 날이었습니다. 전교생이 2천명 정도의 규모가 큰 학교지만 워낙 실용적인 뉴질랜드 사람들이라 학교행사는 늘 간단했는데 그날도 마찬가지였습니다. 그냥 학교 주변을 크게 한바퀴 돌아오는 달리기를 학년별로 나눠서 하는 게 전부였습니다. 다만 학교 한바퀴가 2Km쯤 됐습니다. 한나절을 뛰기만 해도 아이들은 즐거워했습니다.

며칠전부터 응원을 위해 반을 상징하는 깃발을 만들었고, 각자 공들여 꾸미기도 했습니다. 딸아이도 반을 상징하는 보라색으로 얼굴을 치장했습니다. 남자아이들 중에는 치마를 입은 아이들도 더러 보였는데 치마를 입었다고 뭐라하는 사람은 없었습니다. 담임선생님도 한껏 꾸미고 아이들과 함께 뛰었습니다. 안 뛰고 싶은 사람은? 뛰지 않고 응원만 해도 됐습니다.

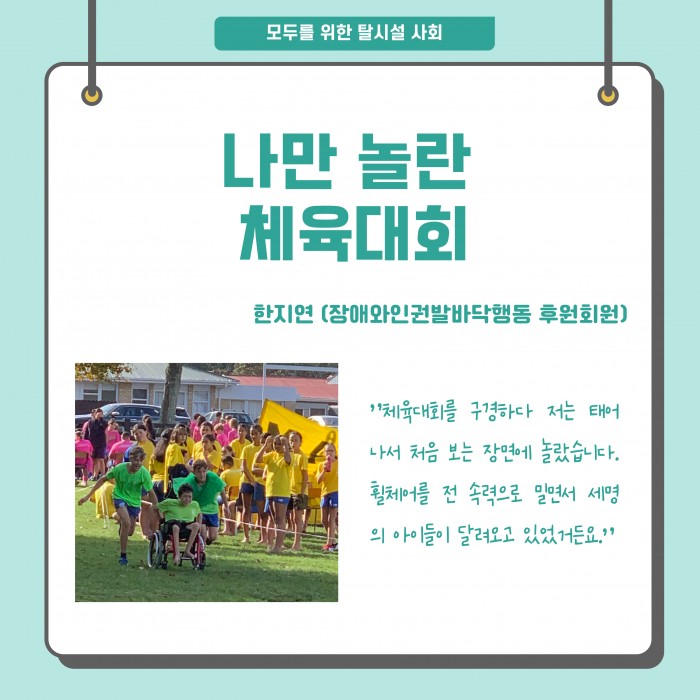

자기 표현이 자유로운 사람들을 부러워하면서 체육대회를 구경하다 저는 태어나서 처음 보는 장면에 놀랐습니다. 휠체어를 전 속력으로 밀면서 세명의 아이들이 달려오고 있었거든요. ‘휠체어를 탄 학생도 달리기를 한다고?’ 제가 학생일 때는 본 일이 없는 장면이었습니다. 일부 구간이지만 특수학급 학생들도 달리기를 했습니다. 먼저 마친 아이들은 특수학급 아이들의 달리기를 응원했고 더러는 심드렁하게 자기 하던 일을 했습니다.

저는 마지막 주자를 보고 더 놀랐습니다. 산소통이 필요한 학생이 들어오고 있었거든요. 산소통을 끌어주는 친구, 학생을 잡아주는 선생님, 그리고 보조교사. 모두 4명이 같이 달리기를 하고 있었습니다. 속도는 느렸지만 표정으로 봐서는 죽을 힘을 다해 뛰고 있었습니다. 앞에서 찍을 수는 없어서 사진은 뒷모습만 찍었습니다.

느리지만 사력을 다해 뛰는 마지막 학생이 들어온 후 체육대회는 끝났습니다. 2천여명 전체 학생이 마지막 학생이 들어올 때 기다렸습니다. 처음엔 ‘특수학급 학생도 체육대회를 같이 한다고?’하며 놀랐는데 끝나고 보니 ‘하면 할 수 있구나’ 하는 생각이 들었습니다. 다른 속도여도 조금만 기다리면 다같이 체육대회를 할 수 있었습니다. 속도가 달라도, 안뛰고 싶어도... 모두를 존중해주면 함께 체육대회를 여는 일이 어렵지 않다는 것을 눈앞에서 보니 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰었습니다.

가장 부러운 것은 특별한 일로 여기지 않는 아이들의 심드렁한 태도였습니다. 어릴 때부터 함께 어울려 지냈으니 특별한 일로 여기지 않는 것이 아닐까 생각했습니다. 어릴때 부터 함께 어울려 지내는게 일상이었을 아이들은 너무나 자연스러운데, 2천명 중에 이런 체육대회를 처음 본 나만 놀랐던 체육대회였습니다.

같이 어울려 사는게 특별하지도, 놀랍지도 않은, 그저 심드렁한 일상이 되는 날을 우리도 만들 수 있겠지요?

한지연(장애와인권발바닥행동 후원회원)